日々録

日記のようなものを書いてみようかな、と思いました。

備忘録を兼ねて、日々思ったことを書き付けておこうか、という事です。

一人言めいた内容もありますが、興味があれば、お読み下さい。 |

【08年12月26日】

京都は、初雪が降った。西山は、雪景色。北山は、雪雲の中に隠れて、姿は見えない。

本日からしばらく、「日々録」はブログ版のみになります。アクセスは、最初のページの更新の連絡欄にあります。

【08年12月25日】

火曜日。内藤・山口のボクシングの試合は、迫力満点の好試合だった。内藤自身は自己の試合展開のイメージとは随分違ったものらしかったけれど、こちら方はその分、ガチ勝負のボクシングらしい試合を見せてもらった。いかさまじみたK田兄弟の試合などは、この先恥ずかしくてやっていられないことだろうと思う。

水曜日。一連の検査の結果を聴きに病院へ。特に問題はないということで一安心する。午後から、出勤。すでに学校は冬期休業に入り、講習なども午前中に終わっているので、生徒の姿はクラブ員を除いて見えない。廊下を歩くと、明かりを消した教室が深閑と並び、暖房を切っていることもあり、冷え冷えとした空気が溜まっている。図書館まで行ってみるが、生憎午前中で閉館になっていた。

夕方まで仕事。定時に退勤。寒いけれども、駅まで歩くことにする。気のせいか、いつもより車通りが多い。今日はクリスマスイブということで、早めに帰宅する人が多いのだろうか。田地の向こうに、家々の灯りが水平に広がっていて、冷気のせいかキンと輝いてきれいに見える。京セラ本社ビルの社屋の窓明かりを使った巨大クリスマスツリーも今夜が見納めということになるのだろう。

木曜日、朝。小雨交じりの空模様。今日は、バスに乗ろうかと思ったけれど、結局歩く。途中から、雨が本降りになってきて、困った。寒い雨だった。傘を持つ手が冷たくて、ザックから手袋を出してはめる。普段より、遅めに出勤。部屋の鍵を開け、ストーブに火を入れ、自分のを含め3台のパソコンを立ち上げ、プリンターとコピー機のスイッチを入れ、お湯を沸かし、昼弁当の注文を終えて、態勢作り完了、仕事に取りかかる。途中、図書館に本を借りに行き、そこで以前赴任していた学校と、その周辺地域の学校の変わりようなどを聞いて、随分驚く。

天気は悪い。何度か、雷が鳴る。雪起こしという訳ではないと思うけれど。不安定な天気ではある。

ここ二日ほど、「コミックマーケット(マンガ同人誌の展示・販売の催し)」縁起とでもいう話を読んでいる。小・中・高とマンガを描く事に夢中であった身としては、なかなか興味深い話である。マンガに対する膨大なエネルギーの傾注の姿に、懐かしいような共感の思いを感じながら読み進めている。

【08年12月23日】

少々早いけれど、年末年始は帰省するので、午前中をかけて一通り大掃除を行う。台所、風呂場、トイレなど、大掃除後もまた使うことになるのだけれど、気分的にはちょっと清新な気分になる。しかし、若干疲れる。掃除を終えて、甥は遊びに出かける。昼近くなったので、近所のコンビニで昼食を買って来て、母と食べる。午後は、年賀状作り。デザインと句は既に出来ていたので、同じくコンビニで賀状を買って来て、印刷をする。「ふで豆」というソフトで印刷をする。昨年までは、フリーのソフトを使って印刷していたのだが、今回は細かい設定まで出来て、キレイに印刷が仕上がる。25日までに出すと、確実に元旦に届くと言うことなので、このあと投函に行こうと思う。それにしても、今年は忌中の葉書が多かったと改めて思う。

朝の「歩き」は1時間足らずで、不十分だったので、投函を兼ねて「歩き」に出る。30分ほどのつもりが、つい1時間以上歩いてしまった。最終到達地点は、伏見稲荷神社で、せっかくだったのでお参りをしてゆく。人出は、時間が少し遅いせいか、ずいぶん少ないように思った。こんな不況状態の中、商売繁盛の伏見稲荷は、もっとたくさんのお参りの人が来ているのかと思ったのだが。冷え込んでいるのは、今日の天気以上に、景気と人心ということになるのだろうか。帰りは、京阪電車を使う。

大坂俳句研究会の『大坂の俳人たち』第6巻を昨日今日と読んでいる。「金子せん女」「岩木躑躅」「亀田小蛄」「芹田鳳車」「平畑静塔」「大橋宵火」「堀葦男」「丸山海道」の8人の大坂を中心に活動された俳人の経歴と作品が紹介されてある。「平畑・堀・丸山」三氏以外は、初めて聞く名前であった。

【08年12月22日】

日曜日。うかうかと一日を過ごす。昼過ぎに、小雨がちの中を所用を済ませに京都駅へ。あちこちうろうろして、用事を済ませる。大変な人出であった。買い物をして福引きの券などを貰ったので、さっそく抽選に行く。ティシューを二つ手に入れる。こんなものなのだろう、と思う。

月曜日。一日年休を取って、母のお供というより、まだ足が治っていない母の付き添い状態で、南座「顔見世」に行く。演目は「藤娘」「じいさんばあさん」その他で、玉三郎、我當、籐十郎、吉右衛門、仁左衛門、海老蔵など見る。花道の横に席が取れて、歌舞伎を堪能する。

数日前の深夜のテレビ番組で、市川団十郎と海老蔵のパリオペラ座公演のドキュメントをやっていた。ダブルキャストで父子が弁慶を演ずるという趣向であったけれど、なかなか面白かった。名跡としての団十郎の風格と海老蔵の若さと、こんなに違うのかという対照的な弁慶の姿だった。歌舞伎というのは本当に面白いものだ。「型に心を込める」という団十郎の言葉が印象的であった。

【08年12月21日】

土曜日。丹後の「すき句会」。朝の「はしだて1号」は、蟹のシーズンに入ったにも関わらず、ガラガラに近い状態で、指定を取ったのがもったいないほどであった。不況の影響なのであろうか。事前に10句を用意しておいたのだが、あらたに車中で句作。興に乗って30句ほど作る。冬枯れの保津峡や放射霧の亀岡盆地や、まだ冬紅葉の名残ある丹波高原やら、次々と車窓に映る風景を眺めながら、作る。福知山で、急に乗客が増え、電車は8割方の乗車状況になる。大阪方面からの蟹客なのだろう。宮津で乗り換え。暖かい。各駅停車で丹後大宮まで。窓際の席に座っていると、日差しが眩しい上に、暑い。とても12月20日過ぎとは思えない陽気である。丹後半島も、雪の気配すらない。大江山連峰は、靄って見えるほどである。大宮駅下車。駅構内の喫茶店で昼食。開店が遅かったとのことで、ご飯ものが出来ず、シーフードスパゲティを注文する。量が多いけれど、美味しい。少し食べ過ぎと言うほどの嵩高さであった。時間的に余裕があったので、散歩がてら回り道をして岩城先生宅へ。丹後大宮教会など見物する。思ったより時間がかかって、1時前ぎりぎりに会場着。

今年最後の句会、全員参加。出句数も140句ほどになる。今回は、面白い句が多くて、10句に絞るのに困る状態であった。宿題は、「ひよんの笛」「おうちの実」。席題は「霜」であった。句会は5時前に終了。1年間の締めくくりで、会員の方からお歳暮をいただく。感謝。皆さんが帰られて、しばらくいつものMさんを交え、四方山話。やがて、奥様も帰って来られる。「とり松」のばら寿司をお土産にいただく。感謝。俳人協会のカレンダーの話などする。電車の時間が近づいたので、Mさんに駅まで送っていただく。駅前のスーパーで、発泡酒とつまみを購入。さすがに日が落ちて寒くなったプラットホームで電車を待つ。木星と金星が綺麗に見える。やがて、他の星も徐々に見え始める。昨夜は星がきれいだったと句会の席で岩城先生の発言。灯の少ない町なので、夜は星がたくさん見えることだろうと思う。

車中では、発泡酒1本とつまみを少し食べたら、お腹がいっぱいになる(結局、それが夕食代わりであった)。その後は、昨日買ってきた『フィンランドの教育力』という本を読んで過ごす。フィンランドは、PISAで世界一児童の学力の高い国として有名になった。母国語を大切にする国風とさらに、最低英語を含め2カ国の外国語を習得する必要のある国情と、堅実な家庭教育と教育制度と教師力との、その総合力が学力世界一という結果をもたらしたとする。

9時前に帰宅。少々疲れ気味で、すぐに就寝。

日曜日。6時過ぎに「歩き」に出る。有明の月が中天に浮かんでいた。薄絹のような雲が、全天にかかっている。さほど寒くはない。1時間ほど歩く。交差点で、強引に突っ込んできた車と、一瞬睨み合う。朝から疲れることだ。朝食は、いただいたばら寿司を食べる。大変おいしい。「とり松」のばら寿司は絶品だと思う。随分たくさん折に入っていたので、母と甥も食べて、まだ充分ある。お昼にもいただくことにする。感謝。

【08年12月19日】

二学期終了。疲れた。しかし、終わって良かった。

1時間年休を取って、退勤。姪の用事を済ませるために、桃山御陵まで。所用を終えて、そのまま歩いて帰宅。寒いけれど、気分は良い。暮れ残った西の空が、綺麗に晴れ上がっている。途中、大型スーパーに寄って、夕食の材料を買って帰る。何にしようかと思ったけれど、すき焼きにする。肉は豚。牛肉は食べる気にならない。茸鍋でも良かったのだけれど。

帰宅すると、既に母が夕食の準備を始めかけていたのだが、当初の予定通り、すき焼きとなる。まだ、足は痛むようだ。甥は、2時過ぎに帰って来て、そのまま部屋に入って爆睡中ということ。母の横について、準備を手伝うことになる。

すき焼きは美味しかった。仕上げに、甥はうどん、母と私は餅を食べる。餅を食べたのは、正月以来である。割と美味しい。びっくりするほど、良く伸びるマンガみたいな餅であった。食べ終えたら、ひどく眠くなる。食事中に飲んだ芋焼酎のせいだろうか。ともかく、今日はもう寝ようと思う。明日は、丹後の「すき句会」である。

ここ数日、往復の車中で、素粒子関係の本を読んでいた。何が書いてあるか、式などを含めほぼ全く分からないなりに、分からない事が逆に面白くて読んでいたりもしたのだが、ちょっと疲労が募ると、さすがに読めなくなったので、河東碧梧桐の「正岡子規」を読む事にした。随分前に、途中まで読んだなり、読みさしにしていたものだった。すでに知っている逸話などを、碧梧桐の語りで改めて見直したりするのも面白いことだった。桃山御陵の小さな本屋で、新書を数冊買ってきてもいたので、色々取り混ぜて読んでみようかと思う。

【08年12月18日】

朝から、霧が深い。川が生む霧なのだろうが、宇治川のではなく、木津川が生む霧なのだろうと思う。電車から降りて、歩き出した通勤路も、前方が霧に封じ込められたようになっている。自分の回りもきっと微細な水の粒がみっしりと浮遊しているのだろうが、そのようには見えない。20メートルほど離れて、自分の姿を眺めたら、影のように霞んで見えることだろう、などと思いながら、住宅街の狭い道を歩いていく。

今日で2学期の授業は終わる。4時間の授業を終えて、清掃も済ませ、しばらくぼんやりする。芯が疲れているな、と思う。昼食をとる。2時から、会議。1時間ほどで終了。3学期の授業準備のためのビデオを1本見る。「歌合」のビデオ。なかなか面白い。時間が許せば、是非見せたいと思う。3学期用の小テストを一気に10種類作り、印刷を終える。夕刻、退勤。午後になって徐々に冷えが募ってきていたが、寒い。

甥は、今日は恩師の還暦記念のコンサートに参加するため、泊まりになるとのこと。出来合いの総菜を買って帰る。母が、大根を煮て待っている。純和風の夕食。サッカーを少し見る。1点取ったけれど、みるみる得点を重ねられる。力の差を見せつけられているような気になって、チャンネルを変える。「渡る」なんとかをやっていたが、わざとらしい台詞回しが鼻について、別の番組に変えるが、いずれも詰まらさそうな番組ばかりなので、消す。

復本一郎の芭蕉関係の大部の著作を、少しずつ読むのが、最近の寝る前の読書になっている。今夜も、少しだけ読むつもり。

『俳句研究年鑑』を送ってくる。今日は、読む気がしない。もう少し、斬新な企画があったら面白いのに、とは思う。

やはり、少々疲れているようである。

【08年12月15日】

日曜日。一日、家籠もり。昼食は、ゼリー、間食にビスコなど、夕食は梅粥。水やコーヒーは飲めるので、コーヒーを立てて飲む。

『国文学』を読む。正直言って、今回の企画はあまり成功していないのではないか、と思う。瀬戸内寂聴と齊藤愼爾の対談は回顧談風の軽い読み物という風だったし、「俳句ふたり論21項」は、二人の俳人の比較論であったのだろうが、なぜこの二人の組み合わせなのか、という企画者の意図がよく分からなかったし(というのか組み合わせの基準が場当たり的なのではないか……、中には名前がおなじ「ゆうこ」だから? とつい論者も冗談めかして疑問を呈していたり、論者自身が比較の対象の一方だったりとか)、分からなくても、両者の比較の中で新しい視野が開けてくるならそれは充分面白いものになっただろうに、それもどれほど成功したのだろうか。なんとか強引に二人を結びつけるとか、結局一般論に流すとか、そんな無理ははなからやめて両者個々の作品なり作家論でまとめるとか、さらに両者の違いを述べることで現代俳句の幅を実感させたいとか、論者の工夫というより苦衷というものすら感じられて、読んでいるこちらが鼻白むような思いになったりもした。そんな中で、橋本真理、久保純夫、高野ムツオ、高澤晶子、齊藤愼爾、中岡毅雄、田中亜美氏の所論はいずれも逆境を逆手に取るという手際があって、面白かった。「まっとうな俳句についての六章」は、そもそもなぜ「まっとう」などとタイトルに冠しているのかと言う点が気になったが、読んでみて、あえてそう言い切るほどの内容でもなくて、かなりがっかりしたものだ。俳句好きの某女優の文章などは、エッセイとしてならまだしも、こちらの期待から大きく逸れていたので、途中で読む気を失った。もう少し、俳句について「まっとうな」論なり見解なりを読んでみたかった。今号の「俳句」特集のサブタイトルが「にぎやかに行こう」というものだったけれど、その調子並みの少し浮ついた企画であったように思う。

月曜日、病院にて検査。甥も、手の治療があるので一緒にタクシーで出かける。院内で甥と別れて、所定の窓口へ向かう。予定の時間を1時間半ほど遅れて、検査開始。30分足らずで終了する。正式な検査結果は後日となる。病院内の食堂で昼食をとり、職場へ。十二月半ばなのに、暖かい。

定時に退勤。西の空の雲のあわいに、僅かに昼の明るさが残っている。検査を終えて、ちょっとほっとしているようだ。

【08年12月14日】

土曜午後、いくつかの用事を済ませ、ついでに1万歩のノルマをこなすために、市内に出かける。二駅歩いて電車に乗り、東寺前で下車して、近くのブックオフで泉田秋硯句集『宝塚より』、藺草慶子句集『遠き木』を購入。そのまま、伏見稲荷の御旅所を横目に、9月開店予定の大型商業施設の工事現場(本当に巨大な施設だ、京都駅からの人の流れが確実に変わるだろうと思う、というより、京都駅を中心として人の流れがぶ厚くなっていくことだろう)を見上げつつ、京都駅へ。年末帰省の為のチケットを購入。まだ指定席が手に入る状況であった。その後、地下鉄の方へ回り、年末ジャンボ宝くじを買う。19日までということで、売場には行列が出来ていた。さらに、地下街の書店に立ち寄り、欲しい本を探したけれどみつからないので、アバンティの方へまわってみようと思う。一旦、京都駅構内に出て、頭上に巨大なクリスマス・ツリーを眺めて、中央通路から駅裏へ向かう。八条口のタクシー乗り場は意外と観光客の姿は多くない。地下通路に降りて、アバンティへ。食堂街のエレベータを使って、6階の大型書店へ。そこでも、目当ての本が見つからなかったけれど、『国文学』で俳句の特集をしていたので、購入。2000円近い値段は少々高いような気がする。アバンティを出て、二駅分を歩き、電車に乗る。さらに、一駅前で降りて、自宅まで歩く。昼が短くなっている。

夜は、寿司。美味しく食べる。フィギュアスケートを見る。浅田真央の気力はたいしたものだとつくづく感心する。

昨日の夢見は最悪だったけれど、今日の夢はとてもほのぼのしたものであった。疲れているのか、7時前まで寝る。

日曜日。今日は、明日の検査のために節制の一日となる。昼食から、調整。外出も「歩き」もやめて、本を読んで過ごすことにしようと思う。

【08年12月13日】

風邪薬のせいでもあるまいけれど、ひどく薄気味悪い夢を見る。目が覚めて、げんなりする。

疲労感があるので、朝の「歩き」は中止。6時過ぎまで寝る。起床。母も起きてきたけれども、コンサートの時以来、足の調子が悪くて、極力動かないようにしている。甥はまだ熟睡中。資源ゴミを出しに行く。日はまだ昇っていない。ひんやりした空気が、寒いけれども気持ちよい。歩けば良かったかな、と思う。朝食の準備。洗濯。いつもの土曜日の朝である。久しぶりに、朝食でパンではなく「ごはん」を食べる。ご飯に味噌汁、野菜に玉子焼き、ウインナ、海苔。デザートにキウイと林檎、ヨーグルト。林檎は蜜がたっぷり入っている。

森沢程氏から送って頂いた同人誌『光芒』(すでに10号で終刊となったそうだが)を読む。作品もそうだが、評論の充実した冊子であった。広い視野の中に俳句を位置づけての評論のようである。その分、随分難解なものも多く、読むのにずいぶん手こずったりもしたのだが。『幡』の久保純夫氏も参加されていたのか、と思う。竹中宏氏の名前も見える。

それにしても、今年は年賀の欠礼葉書が例年より多い。そんな年回りなのかもしれないけれど、しかし多いな、と思う。昨日も1通。おとといもそうだった、という状態である。今年もそろそろ年賀状の準備を始めなければいけない。今年は、「筆ぐるめ」というソフトを導入したので、印刷がしやすいかもしれない。近所の格安チケットショップでは、年賀状を1枚49円で販売していた。今年も、そこで買おうかな、と思う。全部で100円ちょっとの節約ではあるけれど。賀状に使える面白そうな写真があればよいのだが。

【08年12月12日】

野口喜久子句集『糺』読了。昭和62年刊行の第一句集。「青」の有力女流俳人の一人であった。大変面白い句集であった。特に、季語の扱い方がとても面白かった。ちょうど、先だっての「醍醐会」で話題になったM氏の近作百句は、季語とそれ以外の部分の大胆な取り合わせが、会の中でも話題になったのだが、それは竹中氏がまとめられたように、両者の距離感が作品の多様な解釈を可能にするという仕組みとして機能しているのだが、野口氏の場合は、微妙な距離感の中で季語の世界とそれ以外の部分とが、微妙に、時に絶妙に重なり合って豊かな世界を作り上げているように思われる。随分感銘を受けた句集であった。

今日は、金曜日。しかし、夜を自宅で過ごす。10日水曜日に、「第九」の本番。一部、ひやりとする部分があったけれど、全体としては良い「第九」を演奏できたのではないか、と思う。唱うことを楽しんだ、そんな「第九」であったように思う。1楽章入りと言い、二つに分かれての合唱と言い、今回初めての試みがあったりして、いつもより気が張った処もあったかもしれない。また、今回初めて、岩城先生始め、来て下さった方達の姿をステージから確認出来た。いつもは、探してもどこにおられるのか、分からなかったのだ。

二次会は、いつもの「あじさい」。美味しいお酒と料理をいただく。11時前まで、歓談。翌日は普通に仕事なので、早めに切り上げる。夜気が気持ちよい。

金曜日、夜。のんびりと過ごす。9時近くなると、もう眠い。夜更かしをすることは、もうほとんど無いので、あとは寝るだけ状態となる。「第九」本番前から、風邪気味だったのが、抜けない。薬を飲んだので、そちらの方の影響もあるのかもしれない。

【08年12月9日】

ともかく、寒い。通勤電車から見下ろす宇治川の流れは、立ち上がる川霧のために、霞んで見えないほどだ。ゆらゆらと立ち上がる霧が、CGで作られた幽霊か何かのようで、少々気味が悪くなるほどだ。宇治川の河川敷も、それに続く向島の耕地も、びっしりと霜に覆われて、荒涼たる風景に変わっている。バスに乗らず、一駅前で下車。歩く。住宅街を抜けると、農地になり、そこも一面の降霜状態である。斜めから射す朝の日差しが、耕地の向こう半分を照らして、ピンク色に輝いているのが綺麗だ。思わず、立ち止まって携帯のカメラで2,3枚写真を撮る。

試験二日目。試験監督2時間。その後、成績提出のためのデータ整理。さらに、3学期に向けての教材準備を始める。往復30分ほどかけて、就職関係の書類を郵便局まで出しに行く。歩いていても、朝ほどの寒さを感じないのがありがたい。夕方、退勤。生徒用の下足室に小さなクリスマスツリーが飾られてある。授業で作ったきれいなクリスマスカードが、たくさん吊されてある。昼間、生徒がいるときは、発光ダイオードの明かりが灯されているのだが、今はコンセントが抜かれている。そういえば、京セラ本社の窓明かりを使ったクリスマスツリーは、今年はどうなっているのだろうか、とふと思う。

帰宅。母が来ているので、夕食の準備をしなくて良いのがありがたい。もっとも朝用の買い物はして帰ったのだが。夕食は、湯豆腐とカレーの煮付け。千枚漬けもある。味付けの薄いのが良い。甥は、今夜は指導の先生の還暦のパーティー。神戸まで行くらしい。アトラクションで楽器の演奏などもすることになっているらしい。果たして、何時に帰宅することになるだろうか。

【08年12月8日】

日曜日。NHK早朝の芸能番組で桂歌丸の落語を聞いてから、「歩き」に出かける。酷く寒い。手袋をしているのに、指先がジンジンするほどだ。普段は1時間ほど歩くけれど、今日はあまりの寒さに急遽早めに切り上げる。町中というのは水溜まりがないから、目に出来ないけれど、水溜まりがあればきっと立派に氷が張っていることだろうと思う。

昨夜、角川の『俳句年鑑』が届いた。ざっと目を通してみる。清水さんの句が、小林貴子氏の「今年の注目句」の中に取り上げられてあった。会員3人の『鼎座』も全国の俳誌の中に掲載されており、本家の『参』も、結社誌のない結社として健在ぶりを示しつつ、1年を終えようとしている。

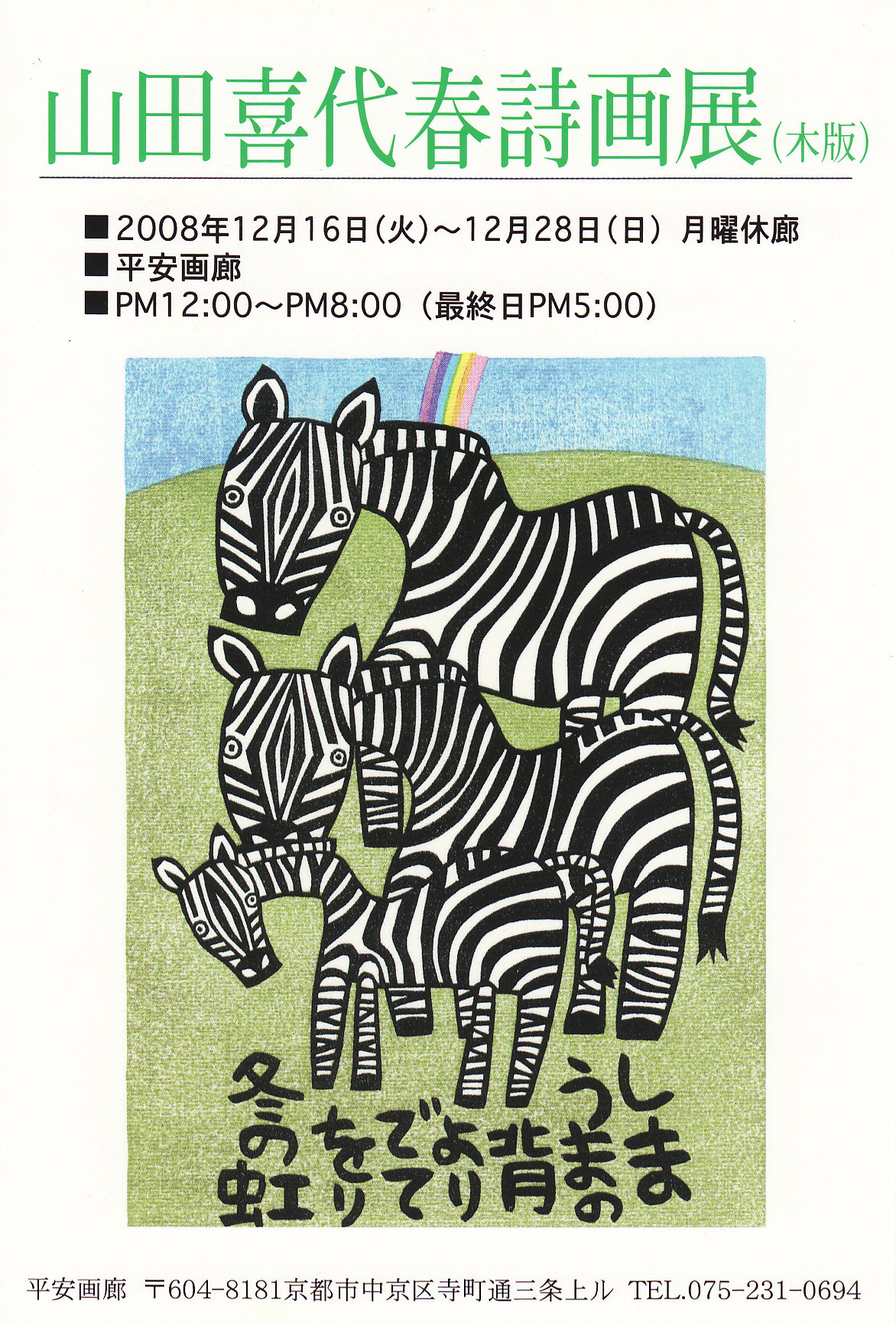

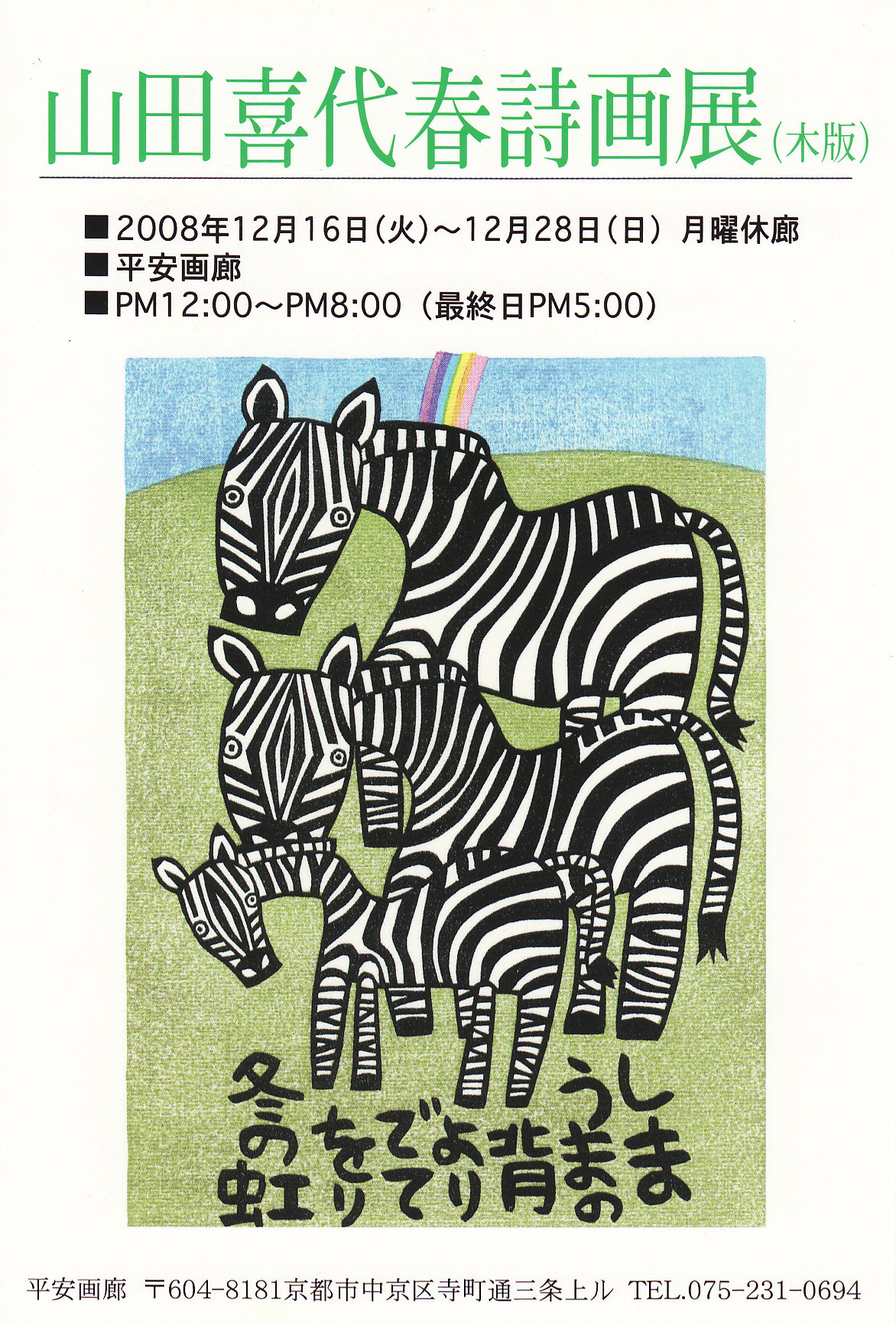

山田喜代治氏から、卓上カレンダー型の句画集「風のよりみち」を、今年もまた送っていただく。ありがとうございます。ちなみに、新年の句は「曲芸飛行でっかいわっかの書初よ」である。版画が楽しい。なお、12月16日から28日まで、京都の平安画廊で「山田喜代治詩画展」という個展を予定しておられるようです。

>試しに、画像を貼り付けてみました。山田氏の個展の案内です。

>試しに、画像を貼り付けてみました。山田氏の個展の案内です。

午後、最後の「第九」レッスン。京都会館の会議室を借りての練習。みっちり4時間ほど歌い込む。立ちっぱなしで、少々疲れる。チケットは、今日の時点で残り70枚。完売ということにはならなかったようだ。本番当日は、京都コンサートホールに2時集合。本番は7時から。初めて、第一楽章からステージ入りで、4楽章まで着席して待つことになるらしい。ステージと上の席とに分散して歌うというのも、今回が初めてのこと。アルトが二分割されるのも、初めてのことだ。さて、本番は、どうなることだろうか。京都会館周辺の紅葉は、もう終わりに近い。疎水の流れも、夏などに比べると少なくなっているような気がする。寒い。帰りに、二条通りの古本屋で、坪内稔典著『正岡子規』購入。帰宅すると、母が来ていた。夕食は母が買ってきた駅弁。結構、豪華で美味しい。トロンボーンコンサートに行っていた甥が帰ってくる。食事は、すでに済ましたとのことで、すぐに部屋に引っ込む。ドイツ語の勉強らしい。

【08年12月7日】

土曜午後、「顔見世」の予約チケットを受け取りに出かける。寒い。ダウンジャケットに毛糸の帽子という出で立ちとなる。京阪祇園四条駅下車で階段を上がると、そこが南座の正面になっている。チケット売場で予約番号を告げ、チケットを受け取る。正面玄関上部にずらりと飾られた招きを見上げて、浮き浮きした気分になる。1万歩「歩く」必要があるので、久しぶりに祇園界隈をうろうろする。久しく行っていない昼間の「Y」さんの前も歩いて見る。歌舞練場横の馬券売場にたくさんの人が集まっていた。なんとなく、見苦しい。そのまま、八坂神社、岡崎公園、知恩院とまわり、平安神宮方面に出て、白川の流れに沿って四条方面に戻り、鴨川に突き当たるところから三条に方向転換して、駅上のブック・オフで本を数冊購入、京阪で帰宅する。いずれの場所でも、冬紅葉が綺麗だった。八坂神社では蛭子社の福娘の抽選会に行き当たって、しばらく見物する。箱に入った抽選番号を槍で突いて、当選番号とするらしい。200名から選ばれた60名の女性達を前に、二人の抽選役が面白可笑しく抽選作業をしていた。意外と面白かった。本当に寒い午後で、(汚い話だが)鼻水ずるずるという有様で、マンションへ帰着。外装を流行の薄茜色風に塗り替えたマンションが、夕方の低い日差しの中に意外とキレイに照り映えていた。

夕食のおかず(壬生菜と油揚を煮たもの)を1品作っておいて、駅からの帰宅の途中で買ってきた焼き芋を肴に、ちょっとお酒を飲む。いい気分になった頃に、出かけていた甥が帰宅する。

【08年12月6日】

ホームページビルダーを使って、今日の「日々録」を書いてみている。出来上がりは以前のものと変わらないと思うけれど、HTMLファイルから書き改めるのとは違う操作法となる。

今日は朝から快晴で、洗濯やら、布団干しやらを行う。自分の部屋の分と、甥の部屋の分を、2回に分けて行う。外気はひんやりとしているが、日差しはかなり強烈で、ずいぶん暖かい。スカイプで実家の方に繋ぐと、雪が降っているという。ウエブカメラを外の方に向けて貰うと、5センチくらい積もった雪と、さらに今もちらちらと降り継ぐ雪が見える。実家の犬のジェニビーが、廊下に腹ばいになって、外の雪を見ている。のどかなものである。呼びかけると、ちらとこちらの方を見るが、また外の方に目を戻す。

明日から、母が来京。「第九」コンサートを聴きに来るため。さらに、南座で「顔見世」も見物する予定である。

それにしても、本当に良い天気だ。浅黄色の空に、雲の塊がぽかりぽかりと浮かび、電気ストーブを付けている部屋はほんのり暖かくて、こちらものどかなものである。朝の「歩き」が出来なかったので、1万歩ほど歩いてこなければならない。1時間半ほどの外出をしてこようか、と思う。稲荷山の紅葉の終わりが、結構綺麗に見える。あの辺りまで歩いてきても良いか、と思う。

【08年12月5日】

試験第一日目。二クラス終了。即日、採点を終える。寒冷前線の通過で、午前中は強雨。時に雷。午後になって、一気に天気が回復する。いかにも寒冷前線の通過であると思う。気温が下がって来るのが、はっきりと分かる。

夜、「第九」の指揮者レッスン。第2回目。良い感じに仕上がりつつあるのではないか、という感触を持つ。チケットは、残り百枚余り。本番まで、残りが5日。日曜日には、最後のレッスンが予定されてある。

往復の車中で、井伏鱒二の釣りのエッセイを読む。単純に面白い。飄々としたところが、楽しい。身辺雑記風で、主に川釣りについてのお話が多い。山女魚などの渓流釣りや鮎釣りの話。頻繁に「毒流し」の話題が出てくるのも、その時代らしいのかもしれない。

すっかり天気は回復して、明るい町中の空とはいえ、星が煌めいているのが見える。時折、高空を飛ぶ飛行機の点滅灯が上空を横切って行く。寒い。明日は、うんと冷え込むらしい。丹後は雪なのではないか、と思う。今月半ばの「すき句会」は、雪景色の丹後半島を見ることが出来るかもしれない。

【08年12月3日】

12月もすでに3日である。。昨年の今頃は、退院した予後の日々であった、と改めて思い出す。郷里での一月余りの休養は、今にして思えば不思議な密度の時間であったように思われる。

11月の第五日曜日は、「醍醐会」の日であった。「ほととぎす」の俳人F氏と「銀化」のM氏の近作百句の読後感。私は、F氏の方を担当する。レポートの出来は今ひとつで、責めが果たせたものか、少々心許ない思いではある。今回は、二次会にも参加。先週のこともあるので、梅干し入りのお湯割り焼酎1杯をちびちび舐めながら、談論風発たる話を横から聞いていたものだ。

立風書房の『鑑賞現代俳句全集』の1冊を図書館から借り出していたのだが、たまたま「醍醐会」でも話の出た「ねむりても旅の花火の胸にひらく」の句で有名な俳人大野林火の作品が載っていたので読んでみた。ある程度まとまった分量で同氏の作を読んだのは今回が初めてだったのだが、大変よかった。俳句を読んで、背筋がぞくぞくするような経験は久しぶりだったように思う。『この感じ、この感じ』と思いながら、一気に読み終えてしまった。同氏の師は臼田亞浪だそうだが、是非そちらの作品も読んでみたいと思った。

今週末から、期末考査が始まる。すでに試験の準備は終えたので、明日の授業を終えれば、一区切りとなる(試験後に授業が1週間あるけれど)。夜、「第九」のチケットの郵送準備。さらに、コンサート後の二次会のために、いつもの店に予約の電話を入れる。こぢんまりとした店で、あいにく予約が被ったみたいだったが、なんとかして貰えた。これで「第九」の方の準備も終了ということになる。少しずつ色々な事を終えつつ、年の終わりを迎えることになるのだろう。甥は、まだ学校から帰って来ない。

>試しに、画像を貼り付けてみました。山田氏の個展の案内です。

>試しに、画像を貼り付けてみました。山田氏の個展の案内です。